Hamburger Ausstellung über "Glaubensfreiheit"

02. November 2020

Im Altonaer Museum in Hamburg wurde vergangene Woche die Ausstellung "Glaubensfragen" eröffnet. Die besondere Geschichte der Religionsfreiheit in der ehemals selbstständigen Stadt Altona solle dazu einladen, dass Menschen unterschiedlicher Religionen im Museum miteinander ins Gespräch kommen, sagte Museumsdirektorin Anja Dauschek bei der Eröffnung. Geplant seien zudem Exkursionen zu den Orten religiöser Praxis. Die Ausstellung ist bis zum 21. Juni 2021 zu sehen. Allerdings bleibt sie im November corona-bedingt zunächst geschlossen.

Infos unter www.shmh.de

Altona war bis 1864 Teil des Königreichs Dänemark und wurde erst 1937 ein Stadtteil Hamburgs. "Altona war immer schon toleranter als andere Städte", sagte Dauschek. 1601 gewährte der Holsteiner Graf Ernst von Schauenburg Religions- und Gewerbefreiheit. So durften Mennoniten und Reformierte an der heutigen Amüsiermeile "Große Freiheit" Gottesdienste feiern. Später wurden die Privilegien auch auf Katholiken und Juden ausgeweitet. Noch heute steht die katholische St. Joseph-Kirche an der "Großen Freiheit".

Religionsfreiheit brachte Konflikte und wirtschaftlichen Wohlstand

Die Ausstellung dokumentiert, dass Religionsfreiheit auch Konflikte mit sich brachte. Gestritten wurde darüber, ob die jüdische Gemeinde am Sonntag lautstark Begräbnisse feiern durfte und ob katholische Waisenkinder nach der Pest 1715 zum lutherischen Glauben übertreten mussten, wenn sie in ein evangelisches Waisenheim aufgenommen werden wollten. Der katholischen Gemeinde wurde anfangs auch verboten, an der "Großen Freiheit" einen Kirchturm zu bauen, obwohl die Fundamente schon gelegt waren.

Zugleich brachte die Religions- und Gewerbefreiheit der Stadt wirtschaftlichen Wohlstand. Viele Kaufmanns- und Reederfamilien waren Mennoniten, Reformierte oder Juden. Die Tradition der Toleranz konnte in der NS-Zeit aber auch in Altona Antisemitismus und Judenverfolgung nicht verhindern. In ihrem "Altonaer Bekenntnis" warnten die lutherischen Pastoren noch 1933 kurz vor Hitlers Machtübernahme vor der totalitären Ideologie.

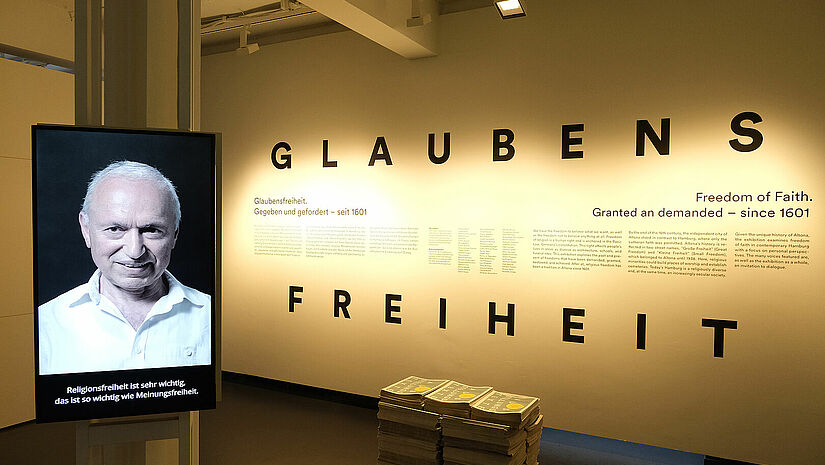

Das Museum möchte mit seiner Ausstellung für Fragen der Gegenwart sensibilisieren, sagte Dauschek. Empfangen werden die Besucher von mehr als 50 großformatigen Videos, in denen Hamburger unterschiedlicher Herkunft über ihren Glauben sprechen. Tische sind aufgebaut, um Gespräche über die eigene Religion zu initiieren. Wann diese Tischgespräche stattfinden, ist angesichts der Corona-Einschränkungen allerdings offen.

Hamburg als Vorreiter des interreligiösen Dialogs

Hamburg gilt heute bundesweit als Vorreiter des interreligiösen Dialogs. Die Ausstellung stellt Charakteristisches wie die Akademie der Weltreligionen, den gemeinsamen "Religionsunterricht für alle" und die Staatsverträge mit Muslimen und Aleviten vor. Vertreter von geschätzt 120 unterschiedlichen Religionen leben in der Hansestadt, etwa die Hälfte der Hamburger gehört aber keiner Religionsgemeinschaft an. Motto der Ausstellung ist ein Goethe-Zitat: "Toleranz sollte eigentlich nur eine vorübergehende Gesinnung sein: sie muss zur Anerkennung führen. Dulden heißt beleidigen."