In Pommern suchte Bonhoeffer eine bodenständige Aufgabe

09. April 2015

Greifswald. „Entweder Christ oder Nationalist“ – schon früh warnte der Theologe Dietrich Bonhoeffer vor den Nazis. Viele Jahre wirkte er in Pommern als Ausbilder von Theologen, auch im Verborgenen. Heute vor 70 Jahren wurde der NS-Widerstandskämpfer hingerichtet.

Wer sich an den Theologen und NS-Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer erinnert, denkt vor allem an Berlin und sein Wirken in Rom, Barcelona, New York oder London. Und doch waren die letzten zehn Jahre Bonhoeffers eng mit Pommern verbunden. Bonhoeffer wurde vor 70 Jahren – am 9. April 1945 – im Alter von 39 Jahren im Konzentrationslager Flossenbürg (Bayern) hingerichtet.

Bonhoeffer, 1906 in Breslau (Wroclaw) geboren, stand dem Nazi-Regime von Anfang an kritisch gegenüber. Zwei Tage nach Hitlers Machtübernahme 1933 warnte er in einer Rundfunkrede davor, dass aus dem "Führer" ein "Verführer" werden könne. Ein Jahr später forderte er die Christen in Deutschland zur Entscheidung auf: entweder "Christ oder Nationalist".

Predigerseminar von Gestapo verboten

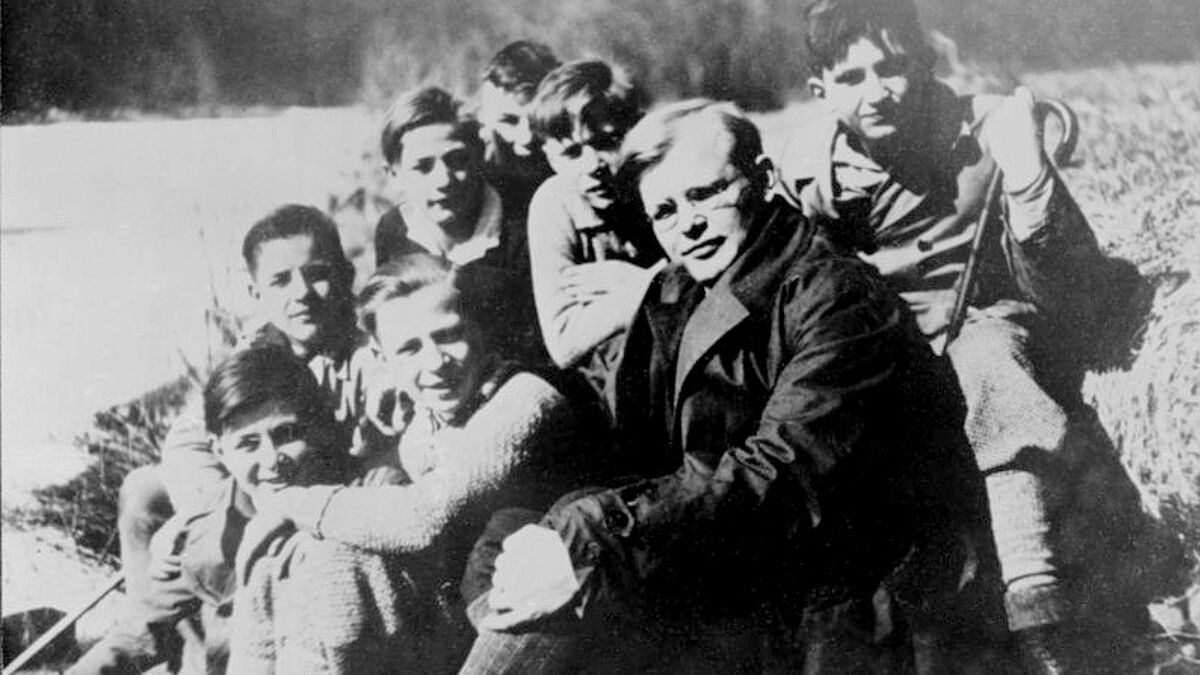

Im Frühjahr 1935 kam Bonhoeffer aus London auf den Zingsthof auf der Halbinsel. Dort sollte er mit erst 29 Jahren die Ausbildungen von Theologen im Predigerseminar übernehmen. Das Predigerseminar war im Auftrag der Bekennenden Kirche entstanden, einer Oppositionsbewegung evangelischer Christen in der NS-Zeit. "Die Welt hatte er bereits im Kopf, als er nach Pommern kam", sagt Bischof Abromeit. "Bonhoeffer suchte eine bodenständige Aufgabe."

Im Predigerseminar konnte der junge Theologe sein Ideal vom gemeinsamen Leben "in strenger christlicher Lebensführung in Gebet, Meditation, Schriftstudium und brüderlicher Aussprache" entfalten. Nach wenigen Monaten wird das Seminar – mit kurzer Zwischenstation in Greifswald – in das heute polnische Finkenwalde (Zdroje) bei Stettin verlegt. Im September 1937 wurde es dann offiziell durch die Gestapo geschlossen.

"In dieser Zeit wechselt der Schwerpunkt von Bonhoeffers Tätigkeit von kirchlicher Lehrtätigkeit zu weltlichem Handeln im Widerstand gegen das nationalsozialistische Regime", weiß Abromeit, der seine Doktorarbeit über den Widerstandskämpfer geschrieben hat. "Man richtete sich darauf ein, die Ausbildungsarbeit illegal in Form sogenannter Sammelvikariate fortzusetzen." Darunter verstand man die Zuordnung von Vikaren zu einem bestimmten Pfarrhaus, in dem der Unterricht weitergeführt werden sollte.

Erst Schreibverbot, dann Verhaftung

Offiziell war Bonhoeffer zu dieser Zeit als Hilfsprediger in Schlawe tätig, führte aber die getarnte Vikarsausbildung für die Bekennende Kirche in Köslin und Groß Schlönwitz, später im Sigurdshof weiter, bis im März 1940 auch hier die Gestapo eingriff. Seine Finkenwalder Erfahrungen reflektierte er in seinem Buch "Gemeinsames Leben". Etwa ab 1938 schloss sich Bonhoeffer der Widerstandsbewegung gegen das Hitler-Regime an. 1940 erhielt er Redeverbot und 1941 Schreibverbot. Am 5. April 1943 wurde er verhaftet.

In der Haft schrieb er zahlreiche Briefe – an seine Familie, an seinen Freund und späteren Biografen Eberhard Bethge sowie an seine Verlobte Maria von Wedemeyer. Aus dieser Zeit stammen seine bekannten, heute in zahlreichen Liederbüchern gedruckten Verse "Von guten Mächten wunderbar geborgen". Zwei Jahre später, am 9. April 1945, wurde Bonhoeffer auf ausdrücklichen Befehl Adolf Hitlers hingerichtet – als einer der letzten NS-Gegner, die mit dem Attentat vom 20. Juli 1944 in Verbindung gebracht wurden.

Wo er zur innersten Konzentration fand

An den Stätten seines Wirkens in Pommern sind nicht nur Bonhoeffers Hauptwerke wie "Nachfolge" und "Ethik" entstanden. In der naturbelassenen und urwüchsigen Landschaft fand er "zur innersten Konzentration für den Dienst nach außen", so Abromeit. "In Pommern konnte er Kraft sammeln."

Interview mit Ulrich Hentschel, Studienleiter für Erinnerungskultur in der Nordkirche, zum 70. Todestag des Theologen Dietrich Bonhoeffer