Die lange Reise des Grabsteins von St. Jakobi

04. Februar 2025

Ein einzelner Grabstein auf dem Jakobikirchhof erzählt eine bewegende Geschichte: die des jungen Carl Kayatz, der 1828 in Lübeck starb. Doch warum wurde er nicht in seiner Heimat Rehna beigesetzt? Und wie spiegelt sich in seinem Grabstein der Wandel der Begräbniskultur wider? Eine Spurensuche durch Archive, Friedhöfe und die Geschichte Lübecks.

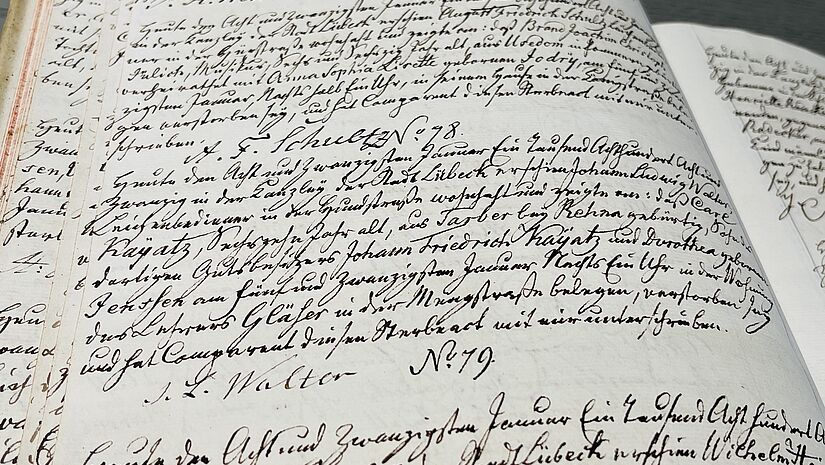

Wir schreiben das Jahr 1828, es ist tiefster Winter. Ein eisiger Wind bläst durch die Türritzen der Häuser in der Mengstraße. Hier, im Quartier MMQ 4 – im Haus Nummer 8, wohnt August Gläser, Lehrer an der damaligen Töchterschule. Bei ihm lebt der 16-jährige Carl Johann Heinrich Kayatz, vermutlich zur Untermiete. Was genau in der Nacht vom 24. auf den 25. Januar geschah, ist in den alten Büchern nicht mehr zu finden

Sicher ist, dass der Sohn eines Verwalters aus Parber (heute ein Ortsteil von Rehna) in dieser Nacht starb. Wahrscheinlich an einer Grippe mit hohem Fieber. Ein einzelner Grabstein auf dem Jakobikirchhof erinnert noch heute an ihn.

Archiv-Mitarbeiterin Birgit Aschenbrenner alte Bücher und Aufzeichnungen.

© Steffi NiemannUnhygienische Zustände

Doch warum steht dieser Stein dort und nicht in Rehna – dem Heimatort von Carl Kayatz – und warum ist er der einzige Gedenkstein? „Bis 1834 war der Jakobikirchhof – wie die anderen innerstädtischen Kirchhöfe auch – ein Begräbnisplatz“, weiß Dr. Claudia Tanck, Archivarin des Kirchenkreises Lübeck-Lauenburg. „Die ganze Innenstadt sah ganz anders aus als heute, es war zum Teil sehr unhygienisch.“

So finden sich in den Büchern des Archivs der Hansestadt Lübeck Berichte über „einen toten Hund und 13 tote Katzen“, die mit Schutt und Asche abtransportiert wurden. „Die Kirchhöfe waren nicht nur Friedhöfe – die Leute kippten hier einfach ihren Unrat ab“.

Bestattungen am Burgtorfriedhof

Um dem Herr zu werden und Hygiene in die Stadt zu bringen, wurde der Burgtorfriedhof als Begräbnisstätte eingerichtet und die Kirchhöfe wurden geschlossen. „Wie der Transport der Gebeine und Grabsteine aus der Innenstadt zum neuen Friedhof funktioniert haben könnte, können wir nur vermuten“, sagt Dr. Claudia Tanck.

Dass Carl Kayatz nicht in seiner Heimatstadt beigesetzt wurde, hat einen einfachen Grund: „Eine Überführung nach Rehna war einfach zu teuer. Überall gab es Grenzen zu anderen Kirchspielen und Orten. Überall musste Wegegeld bezahlt werden. Das schien den Eltern zu viel. Und früher war es üblich, dort begraben zu werden, wo man starb“, so die Archivarin. Allein in der Innenstadt bildeten die fünf Kirchen St. Aegidien, Dom, St. Jakobi, St. Marien und St. Petri fünf eigene Kirchspiele mit eigenen Friedhöfen. „Das ist heute unvorstellbar“, bemerkt sie.

Eintauchen in die Geschichte

Für die 59-Jährige sind es Fälle wie der von Carl Kayatz, die ihr Forscherherz erwärmen. „Es macht mir einfach unglaublich viel Spaß, auf Spurensuche in die Geschichte einzutauchen.“ Und so kann ein Nachmittag im Stadtarchiv wie im Flug vergehen – ein historischer Eintrag führt zum nächsten und langsam entsteht ein Bild vor dem inneren Auge, was 1828 passiert sein könnte.

Birgit Aschenbrenner, Mitarbeiterin des Stadtarchivs, beteiligt sich spontan an den Recherchen und sorgt immer wieder für Nachschub an Dokumenten, Einträgen und historischen Büchern. Sie findet heraus, dass Carl Kayatz Schüler des Katharineums war und deshalb wahrscheinlich bei seinem Lehrer zur Untermiete wohnte. Doch: „Sehr wahrscheinlich wurde Carl Kayatz gar nicht auf dem Jakobikirchhof beigesetzt, sondern auf dem Marienkirchhof. Später stand sein Grabstein dann auf dem Burgtorfriedhof“, berichtet Dr. Claudia Tanck.

lesen.

© Steffi Niemann„Da der Grabstein keine Verwendung mehr auf dem Friedhof fand, entschied sich der damalige Pastor Ernst Jansen, ihn im Zuge der Umgestaltung des Jakobikirchhofs Anfang der 50er Jahre dort aufzustellen“, ergänzt Jakobi-Pastorin Bärbel Reichelt. „Mit ihm sollte daran erinnert werden, dass sich hier einmal ein Friedhof befand.“

Kirchhof als Parkplatz

Lange Zeit wurde die Fläche zwischen Königstraße und Breite Straße als Parkplatz genutzt. „Ernst Jansen setzte sich dafür ein, den Kirchhof als Ruhepol in der Stadt neu zu gestalten und vom Straßenverkehr abzutrennen“, weiß Dr. Claudia Tanck. 1953 war es dann soweit und die Tageszeitung titelte am 10. Juli: „St. Jakobi – Oase im Stadtverkehr“. Und Carl Johann Heinrich Kayatz hatte endlich seine letzte Ruhestätte gefunden.

Die Bestattungskultur in der Innenstadt

Mehr zum Thema Bestattungen finden Sie auch auf unserer Themenseite Beerdigung

Ab 1835 wurden die Toten der fünf Lübecker Innenstadtgemeinden aus hygienischen Gründen auf dem Burgtorfriedhof bestattet, die vorhandenen Gräber genossen jedoch Bestandsschutz. So ist der Grabstein von Carl Kayatz ein letztes Relikt: „Es gibt kaum noch sichtbare Zeugnisse für die jahrhundertelange Nutzung der Kirchhöfe rund um die Innenstadtkirchen als Friedhöfe“, resümiert Dr. Claudia Tanck. Gerade im Hinblick auf die sich stark wandelnde Bestattungskultur und die Tatsache, dass die deutschen Friedhöfe zum Weltkulturerbe gehören, sollte dieser Teil der Lübecker Geschichte nicht in Vergessenheit geraten.

Heute kann jedoch frei gewählt werden: „Die Verstorbenen der Innenstadtgemeinden Dom, St. Aegidien, St. Jakobi und St. Marien werden stadtweit auf den Friedhöfen, aber auch darüber hinaus in Richtung Rensefeld, Kücknitz und Vorwerk beerdigt und beigesetzt. Auch Beerdigungen im Friedwald und Seebestattungen sind möglich“, weiß Dom-Pastorin Margrit Wegner. In St. Jakobi gibt es zudem seit 2010 die Möglichkeit, sich im Columbarium, in der Grabkammer unter der Pamirkapelle, beisetzen zu lassen.